吴杨波追忆怀念薛军先生:凡胎与道心

吴杨波

广州美术学院艺术与人文学院艺术管理系主任

接到编辑约稿的时候,车子正路过雾气缭绕的翠亨村。想起薛军曾经约我来这个背山面海的著名村子,去他的工作室转转。“没事骑个车子在村里转悠,安静,舒服,没人打扰!”这句话犹在耳边,我却一直没有去成——却猛然想起,这已经是十多年前的事了;这位兄弟,也已经离开这个世界小半年了。在记忆里,薛军的形象依然是那么鲜活,从来就不曾离开过。是的,是该写点什么,送给来世才能再相见的兄弟了。

薛军有着鲁智深的身段,惊人的饭量,时而正经、时而段子翻飞的肥厚嘴唇,还有那岭南闷热天气下经常一圈汗珠的光头。接触多了,发现他能有效地控制两百多斤的身体,绝非易事。多余的脂肪,贪恋碳水美食造成的打呼噜、不爱运动、出虚汗,成为薛军这个肉身凡胎标配的烦恼。然而他的烦恼还不止这些:这些年感情的连连受挫,才是硬核的折磨。待人以诚的薛军在姻缘的因果河中张开双臂,但怀中总是空空如也,只有刺骨的冰冷。听说最后是躺在爱人的怀里走的,也许这是他一生最大的宽慰吧。

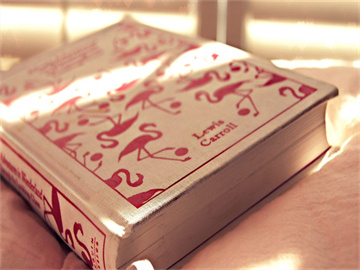

■薛军《志愿者》

虽是肉身凡胎,但薛军为人做事却忠厚中正。天津美术学院油画系本科毕业后,薛军去了长沙某高校的美术系,过了几年快活的日子:黄昏和艺术家朋友们喝酒畅聊,深夜在画室,听着蔡琴《阿姐鼓》缥缈的歌声通宵达旦地画画。上个世纪90年代中期,他辞去教职,怀着对油画的热爱,南下来到广州美术学院攻读研究生。但和那个时代所有中国油画家一样,他遇到了尴尬:学院派日积月累的写实功底,在以现当代艺术为主流的价值体系中难以立足。然而他是那样热爱写实绘画,享受画布上从无到有地创造的快乐,不甘就此投身到观念式的现当代艺术之中。于是他渐渐成为一个落寞者,一个只能在自己的画室里才能找回尊严的不合时宜的画家。因为形象过于显眼,这个时期的他经常出现在同龄朋友们的画中:蹒跚而迷茫,焦虑又犹豫,恰如那个时代青年们内心的共同写照。

在世纪之交,写实油画并非完全没有机会。观念绘画是西方资本和能源地产行业新贵的玩物,大众只是看个热闹而已;当精致写实的油画能够“甜蜜地欺骗眼睛”时,大多数国人还是很愿意享受这份惬意的。冷军、郭润文、徐芒耀等艺术家的作品虽然在当代艺术的舆论场中无声无息,但民众还是默默用购买和支持投了票。薛军多年的坚持,终于在这个时间段有了成果。但他在追随前几位道路的同时,加入了对视觉文化的新理解,创造了一条“观念图像”的折衷道路。他笔下站在操场上的胖女孩,在阳光下笨拙地行走,无悲无喜。冷峻中透着一丝悲悯,一丝自嘲,一丝解脱,但很快被世俗的漠然冲散。画家自己也说不清为什么会有这种情绪,只是觉得很苦恼:虽然自成一格,但却不讨喜,被贴上了“写实油画的追随者”的标签。

后来,薛军的工作单位从广州美术学院附中调到了广州画院。对于这么一个痴迷画画的人来说,这是最好的岗位了。但很奇怪,他的新作数量不增反减。我隐约意识到,他遇到瓶颈期了。随着国内经济形势和文化思潮的变化,当代艺术不再受欢迎,主题性绘画重新受到推崇。按道理来说,薛军应该这时天天泡在画室里,愉快地塑造一个又一个的人物形象。可是接受过当代艺术观念洗礼的薛军发现:他无法绘制没有主观意志投射的图像。为了绘制十九世纪华工在美国修筑铁路的历史题材创作,薛军请了模特,定制了服装和道具,考据了历史,甚至想去现场——只是因为各种条件不允许才作罢。他做了一切的准备,却无法解释:写实绘画,究竟是记录现实,还是再造历史?在这个过程中,画家的自我在哪里安放?没有答案,薛军手中的画笔于是日复一日地艰难起来。

后来听说他去中国美术学院攻读博士学位,博士又延毕了。我们见面次数少了,但每次通电话总是说得很多。他说想从国美的“具象表现主义”中寻找突破口,重新找回绘画的意义。但“具表”的背后是胡塞尔的现象学,这可是被称为20世纪最艰涩的哲学。一位画家,在哲学的泥泞里艰难跋涉,其艰辛可想而知。等到毕业论文顺利答辩通过的时候,噩耗传来,他已经灯枯油尽,倒在求“道”的路上。

每每想起薛军,总是想起一起吃番禺猪杂粥、荔枝木烧鹅和炒粉的场景,席间那位高谈阔论、满脸油光的老友。但回想他几十年来的艺术与学术道路,却是一个求道者的心迹。这一百年来的中国油画家,其实都是在西学、传统、现代、古典的夹缝中谋求一条自己的道路。然而走通的有几人?薛军释然了,而还在世的我辈,在清明时为他献朵花,然后继续前行。

还没有评论,来说两句吧...